絹本著色琴弾八幡宮絵縁起(香川県立ミュージアム所蔵)

重要文化財

時は平安の世に移り、唐より帰朝された宗祖弘法大師が、大同二年(807)に当山に参籠。八幡大菩薩の御託宣を感得され、薬師如来・十二神将・聖観世音菩薩・四天王等の尊像を刻み、七堂伽藍を建立。山号を七宝山、寺号を観音寺と改められ、八幡宮の別当に神恵院をあてられた。大師はしばしの間、当山に留まられ第七世住職を務められたと寺伝にある。以後、真言密教の道場として寺門は隆盛を極めた。

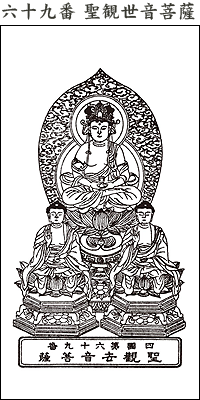

四国における弘法大師巡錫の霊跡は、遍路修行の地として僧俗問わず広く信仰を集め、やがて四国八十八ヶ所霊場が形成されていく。当山においては、琴弾八幡宮が第六十八番札所、観音寺が第六十九番札所として参詣され、一山に二霊場の形態となる。

その後、江戸幕府が倒れ明治維新を迎えると、新政府の神仏分離令布告により、琴弾八幡宮は四国霊場から切り離されることとなった。八幡大菩薩の本地仏である阿弥陀如来は観音寺西金堂に移り、別当であった神恵院が第六十八番札所とされ、現在のように一境内に二つの札所が並び立つ由縁となっている。

山門脇に鎮座する天神社。名前の由来は、ある夜、庵に極めて尊い声が訪ねて来たが、沓の音のみで姿が見えず、後を追うとこの社で音が消えたとの伝説から名付けられた。近隣にある一夜庵の庵主山崎宗鑑が篤く信仰した。現在でも、受験シーズンになると合格祈願に訪れる善男子善女人の姿が後を絶たない。

山門脇に鎮座する天神社。名前の由来は、ある夜、庵に極めて尊い声が訪ねて来たが、沓の音のみで姿が見えず、後を追うとこの社で音が消えたとの伝説から名付けられた。近隣にある一夜庵の庵主山崎宗鑑が篤く信仰した。現在でも、受験シーズンになると合格祈願に訪れる善男子善女人の姿が後を絶たない。

かつての六十八番本堂であるが、平成14年の本堂移築により、当堂は薬師堂として現在に至る。

かつての六十八番本堂であるが、平成14年の本堂移築により、当堂は薬師堂として現在に至る。毎月8日には、本尊薬師如来ご宝前にて、山主による護摩祈祷が厳修されている。

第六十八番大師堂及び十王堂背後にある山の斜面と岩石、流水を上手く利用している回遊式の庭園。当山第四十五世大政大僧正正道尊和上の作庭である。昭和51年の災害により大半を失う憂き目に遭ったが現在も初夏にはつつじの花、秋は紅葉が楽しませてくれる。

第六十八番大師堂及び十王堂背後にある山の斜面と岩石、流水を上手く利用している回遊式の庭園。当山第四十五世大政大僧正正道尊和上の作庭である。昭和51年の災害により大半を失う憂き目に遭ったが現在も初夏にはつつじの花、秋は紅葉が楽しませてくれる。